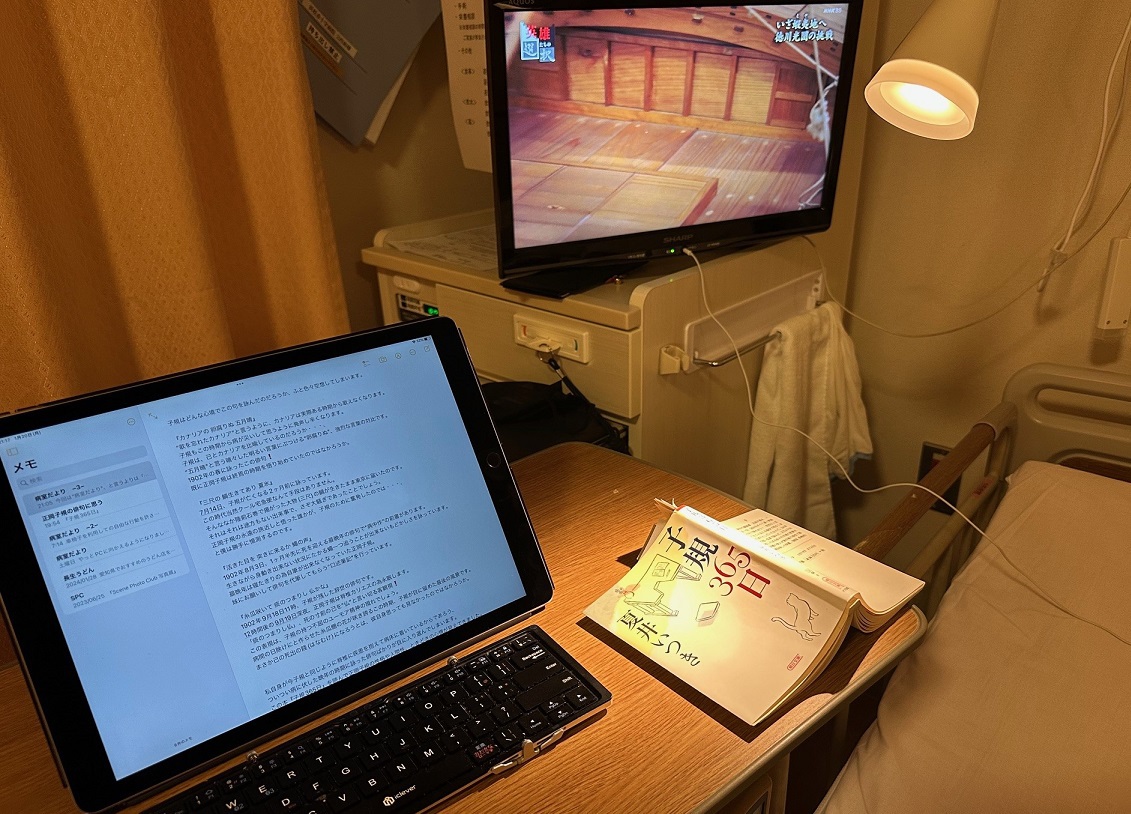

【夜の病室のベッドで読書感想文執筆中、こんな入院患者って他に居るのかな?】

入院中にベッドから離れられなかったり時間を持て余した時用に本を数冊持ち込みました。

その中の一冊が『子規365日』です。

昨年一年掛けて読み続けた本ですが、気に入ったので読み返してみようと思いました。

読み返しているうちにある程度まとめてみたくなり「病室だより」2回に分けて記しました。

この時の「病室だより」に沢山の方から意見や感想をいただき感激してしまいました。

この時の2回分をアップしておきます。

フォロワーさんにも読んで見て下さい。

『病室だより −3−』(1月22日)

今回は“病室だより”、と言うよりは「読書感想報告」❗️

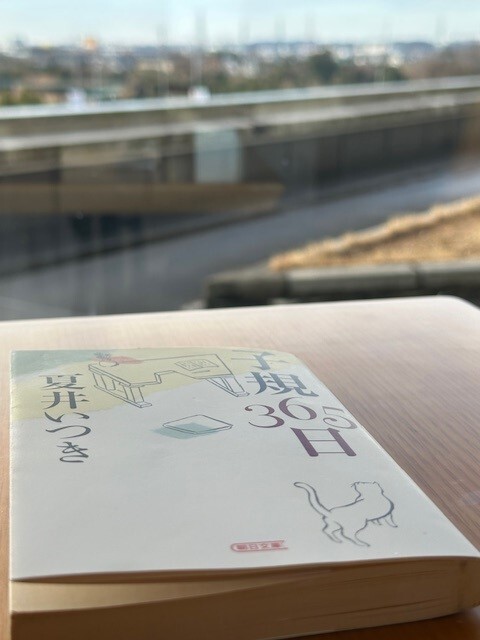

『子規365日』、一昨年四国松山の正岡子規記念館を訪ねた時に気に入り購入した文庫本。

永年に渡って子規が詠い残した俳句を夏井いつきさんが監修した"朝日文庫"出版の本です。

三百六十五の俳句一つひとつから正岡子規の人柄が見えて来て実に興味深く楽しみました。

毎日一句一句楽しみながら読み続けていつの間にか一年が過ぎ去り一通り読み終えました。

病室にこの文庫本を持込んで、リハビリ前後の時間を利用してもう1度読み直しています。

【正岡子規の俳句集に思う】

この俳句集を読んで、子規の人柄がよく見えてくる俳句がたくさんあります。

そして、面白くも実に興味深い俳句なども沢山ありました。

その中から気になった俳句を何点か抜粋して紹介してみます。

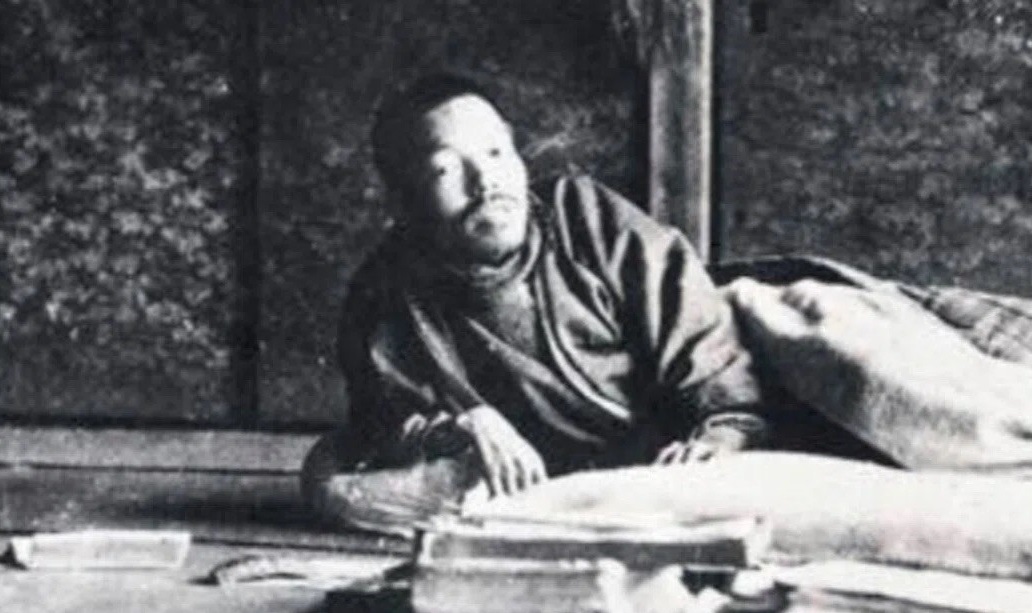

正岡子規は30歳の時、結核菌が脊椎に入って“脊椎カリエス“を患ってしまいます。

それから亡くなるまでの晩年の時期子規は麻痺剤を服用して大痛苦と闘っています。

奇しくも、今私も子規と全く同じ場所(脊椎)に疾患を抱えて悩まされています。

但し病種は異なるので、子規のような猛烈な痛みは伴っていませんが。

子規は晩年寝た切りの壮絶な闘病生活の後、1902年の9月19日深夜に息耐えます。

そのような過酷な状況下の晩年に、子規はこんな俳句を詠っています。

『蝶飛ぶや アダムもイブも 裸也』

1902年、子規が亡くなる年の2月23日に詠った俳句です。

苦痛の頂点にあるこの時期に何とも言えない艶やかな俳句ではないですか❗️

軽やかに読みたい気もするのですが・・・、

子規はどんな心境でこの句を詠んだのだろうか、ふと色々空想してしまいます。

『カナリアの 卵腐りぬ 五月晴』

“歌を忘れたカナリア”と言うように、カナリアは実際ある時期から歌えなくなります。

子規もこの時期から病が災いして思うように発声し辛くなります。

子規は、己をカナリアに比喩しているのだろうか・・・、

“五月晴”と言う晴々した明るい言葉にぶつける“卵腐りぬ”、強烈な言葉の対比です。

1902年の春に詠ったこの俳句❗️

既に正岡子規は終焉の時期を悟り始めていたのではなかろうか。

『三尺の 鯛生きてあり 夏氷』

7月14日、子規が亡くなる2ヶ月前に詠っています。

この時代当然クール宅急便なんて手段はありません。

そんななか陸前石巻で揚がった大物(三尺)の鯛が生きたまま東京に届いたのです。

それはそれは途方もない出来事で、さぞ大騒ぎであったことでしょう。

正岡子規の永遠の旅近しと悟った誰かが、子規のために奮発したのでは・・・、

と僕は勝手に憶測するのです。

『活きた目を 突きに来るか 蠅の声』

1902年8月3日、1ヶ月半先に死を迎える最晩年の俳句で“病中作”の前書があります。

生きながら身動き出来ない状況にたかる蠅一つ追うことが出来ないもどかしさを詠っています。

最晩年は寝たきりの為自筆が出来なくなっていた正岡子規。

妹にお願いして俳句を代筆してもらう“口述筆記”を行っています。

『糸瓜咲いて 痰のつまりし 仏かな』

1902年9月18日11時、子規が残した辞世の俳句です。

12時間後の9月19日深夜、正岡子規は脊椎カリエスの為永眠します。

「痰のつまりし仏」、死の寸前の己を“仏”と言い切る客観視❗️

この表現は、子規の持つ不屈のユーモア精神の現れでしょう。

病間の日除けにと作らせた糸瓜棚の花が咲き誇るこの時期、子規が目に留めた最後の風景です。

まさか己の死出の餞(はなむけ)になろうとは、彼自身思っても見なかったのではなかろうか。

私自身が今子規と同じように脊椎に疾患を抱えて病床に着いているからであろう、

ついつい病に伏した晩年の時期に詠った俳句ばかりが目に入り選んでしまいます。

この本を読んで正岡子規の性格や人間性、ときどきの心情が見えてきました。

そして、もう一度松山市の正岡子規記念館を訪ね時間を掛けて見てみたくなりました。

『病室だより −5−』(1月24日)

“病室だより−3−”に続き、『子規365日』の読書感想を記します。

【正岡子規の俳句集に思う】

この俳句集を読んで、正岡子規の人となりが見えてくる俳句がたくさんあります。

子規の性格や人間性が見えてくるような俳句を何点か抜粋して紹介してみます。

『春雨や お堂の中は 鳩だらけ』

如何です、読む人誰にでも情景がすんなり浮かんでくる分かり易い俳句でしょう。

同時に何とも幼稚臭い、小学生が作ったのではないかと思うような俳句でしょう。

僕も読んでいて状況がストレートに見えてくるこの俳句がシンプルで大好きです。

正岡子規のピュアーな観察眼が見えてくるところが良いな、と思います。

夏井さんは、「この語り口こそが子規の魅力の一つ」、とおっしゃっています。

『おとつさん こんなに花が ちつてるよ』

思わず「えっ、これ本当に子規の俳句⁉️」と勘繰ってしまいますよね。

演歌の歌詞でもありません、間違いなく子規が詠った俳句なのです。

おまけに伊予で生まれ育った子規が、ベタベタの江戸弁で詠っているし❗️

これを詠った時期は、帝国大学(現東京大学)に入り東京に移住して2年目です。

まだ東京の生活にも江戸弁にもそんなに慣れてはいないだろうに。

子規と同郷の夏井さんがこの俳句を伊予弁に替えて詠い直しています。

「おやっさん こがいに花が 散りよるぞな」となるんですって❗️

『風呂を出て 西瓜を切れと 命じけり』

現在だったらパワハラと取られそうな命令口調は、明治の家長ならではの台詞です。

結婚歴のない正岡子規ですが、家では威張っている亭主関白タイプだったのだろう。

これは、母妹を松山から東京に呼び寄せて同居している頃の俳句です。

・・・妹に向けている台詞なのだろうか。

『もりあげて やまいうれしき いちご哉』

子規がこの俳句を詠うことになった背景を説明しておきます。

1895年、日清戦争従軍記者として赴任していた子規は、帰国の船中で喀血します。

結核の発病です。神戸港に入船・上陸後、子規は直ぐに神戸病院に運ばれます。

子規は、まだこの時点で今後の病の展開を知るよしもありません。

今は疲労と病で疲れた体を病床でゆっくり休めることができます。

且つ仲間や後輩が、大好きな苺を持ってお見舞いに来てくれます。

その時のことを子規が本音ではしゃぐような気持ちで思わず詠った俳句です。

“やまいうれしき”は、後々のことを思うと皮肉です。

翌1896年、病は悪化して結核菌が脊椎に入り“脊椎カリエス”を発症します。

以後子規は、病床に伏して自由な動きを奪われます。

そして、他界する1902年までの6年間闘病生活を強いられることになります。

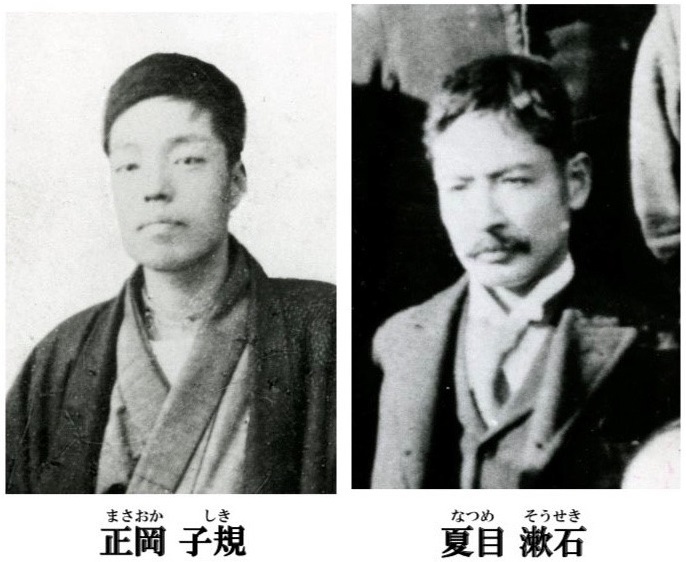

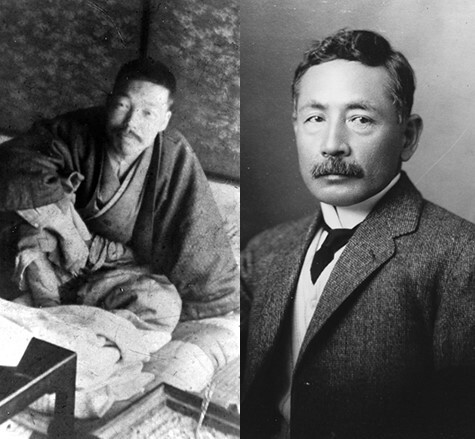

ここで正岡子規と関わりの深かった親友、夏目漱石に触れておきます。

同じ年(1867年)生まれの正岡子規と夏目漱石。

2人は帝国大学(現東京大学)時代に一緒になり交流を深めます。

1895年、漱石は教師として子規の故郷松山の旧制松山中学に赴任します。

子規は漱石の下宿先に転がり込み2ヶ月間居候して2人は益々交流は深まります。

こんな仲良しの2人の関係を象徴するような俳句を3点。

『何はなくと 炬燵一つを 参らせん』

漱石が赴任地の松山から一時東京に帰省することになります。

それを知った子規は、早速漱石を自宅(子規庵)に招くことにします。

時期は大晦日が迫る年の瀬の12月26日の寒さ厳しい時。

ウキウキしながら友人を受け入れる準備を進める子規の様子が伺えます。

『秋の雨 荷物ぬらすな 風引くな』

1897年、漱石が次の赴任地・熊本に向かって経つ時のことです。

子規は漱石を駅に見送りながら彼のことを気遣って詠っています。

ところで「荷物ぬらすな風引くな」、このフレーズ耳に残りませんか?

僕はこの俳句を読んだ瞬間に次のフレーズが頭に浮かんでしまいました。

“一筆啓上火の用心”に続く「おせん泣かすなうま肥やせ」。

相手に伝えたい想いを短い文に簡潔明瞭にまとめた”日本一短い手紙”。

と言うことでこれを学校で学んだ記憶がありませんか?

俳句もまた17文字の中に伝えることを簡潔明瞭に表現するので共通点があります。

『カブリツク 熟柿ヤ髯ヲ 汚シケリ』

正岡子規が35年の生涯で詠んだ俳句は約20万句あります。

子規が書き残した数多の俳句の中で、誰もが知っている超有名な句が・・・、

『柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺』 ですね。

子規は無類の“柿好き”として知られています。

漱石が子規の柿の食べ方をこんなふうに書き残しています。

「子規は柿を食べる時、ピチャピチャ音をさせて旨そうに汚しながら食べる」

子規は、漱石のこの言葉を受けてこの俳句を創ったのでは、と勘繰ってしまいます。

正岡子規の俳句は、

自然体で気取りが無く素朴で、

どこか知ら泥臭い人間味があり、

僕は好きです❤️

余談になりますが・・・、

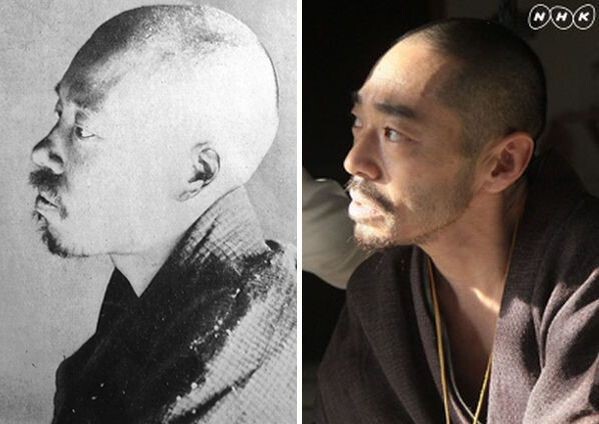

NHKテレビドラマ、司馬遼太郎の「坂の上の雲」観てますか?

このドラマの中で、香川照之が演じていたのが正岡子規。

僕がイメージした通りの子規を演じてくれていて感動しました。

コメント